인더뉴스 문정태 기자ㅣ 세월호 참사 후 정부는 재난관리 체계의 한계점을 인식하고 국민안전처 신설을 필두로, 다양한 대책을 내놨다. 이 같은 정부의 대응이 재난사고 방지와 대응체계 개선에는 기여할 것으로 예상되지만, 변화하는 (위기/위험)환경에 능동적으로 대응하는 데에는 미흡하다는 의견이 제시됐다.

보험연구원 최창희 연구위원은 이 같은 내용을 골자로 하는 ‘미국 정부 ERM 도입의 시사점’이라는 보고서를 발간했다.

보고서에 따르면 미국 정부는 911 사태와 허리케인 카트리나 이후 이전까지의 리스크 관리 체계의 한계를 인식했다. 기존의 정적(靜的, Static)인 대처방식이 새로운 리스크를 식별하고 이에 대처하는데 효과적이지 못 하다는 점이 가장 큰 문제로 지목됐다.

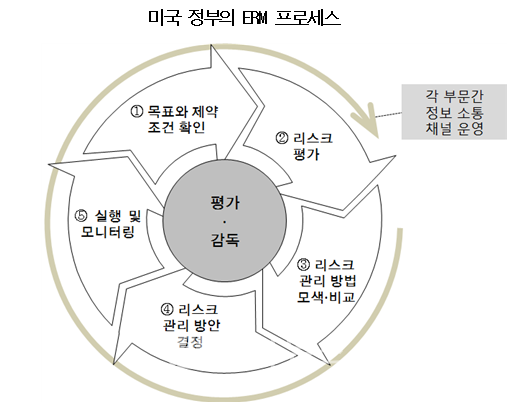

이에 미국 정부는 변화하는 환경에 신속하고 능동적으로 대처하기 위해 ‘ERM(Enterprise risk management; 전사적 위험관리)’ 기반의 리스크 관리 표준을 제정하고, 리스크 관리 체계를 평가하고 이를 지속적으로 개선해 나아가는 체계를 구축했다.

미국 국토안보부는 ERM을 하위 기관의 리스크 관리에 적용하고 감사원은 이를 평가하고 개선 사항을 지적한다. 미국 국회의 리스크 감독 위원회는 국토안보부의 리스크 관리가 예산낭비 없이 기관의 목적에 부합하도록 운영되고 있는지 감독하는 역할을 수행한다.

현재 미국 정부는 국토안보부·국방부·교육부·항공우주국·환경보건국·원자력규제위원회·예산관리국·과학기술국·식품·의약품국 등 정부 기관 리스크 관리에 ERM을 활용하고 있다. 유럽·캐나다·호주·일본·싱가포르 등도 ERM 이용해 국가 리스크를 관리하고 있다.

기존의 ‘정적’ 리스크 관리 체계는 제도와 법규를 통해 경제주체(기업, 단체 등)의 활동을 규제하는데 중점을 두는 방식이었다. 반면, ERM은 인적·물적 리스크 관리 체계를 지속적으로 운영·평가·보완하는데 중점을 두고 있는 방식을 뜻한다.

지난해 4월 세월호 참사를 겪었던 한국 정부도 기존 재난관리 체계의 문제점을 인식해 개선에 나섰다. 정부는 국민안전처를 신설하는 것을 비롯해 안전혁신 마스터플랜 수립, 국가안전대진단과 같은 방안을 마련했다.

특히, 국민안전처는 안전혁신 마스터플랜을 통해 ▲재난안전 컨트롤 기능 확립 ▲재난현장 대응역량 강화 ▲생활 속 안전문화 확산 ▲재난 안전예방 인프라 확산 ▲분야별 안전관리 추진 등 5대 목표를 달성한다는 방침이다.

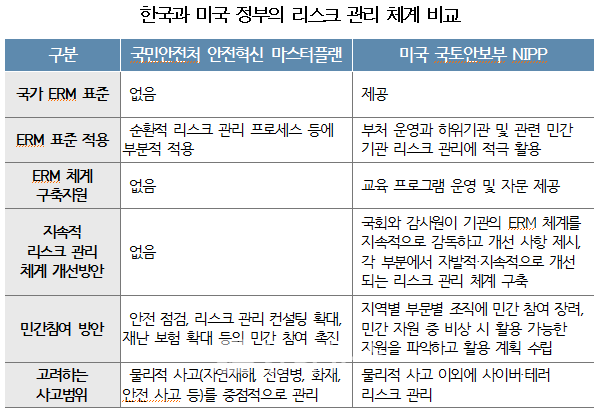

이에 대해 보고서는 정부의 ‘안전혁신 마스터플랜’은 ERM의 개념을 일부 도입해 리스크 관리 체계를 개선하는 여러 방안을 제시하고 있다고 평가했다. 하지만, (위험/위기)변화에 능동적으로 대응하는 리스크 관리 체계를 구축하는 방안은 제시하지 않았다고 지적했다.

최창희 연구위원은 “정부당국은 재난사고의 효과적인 방지와 신속한 대응을 위해 미국의 ERM 도입 사례를 고려할 필요가 있다”며 “이를 활용해 리스크 관리체계의 표준을 제정하고 이를 활용해 동적 리스크 관리 체계를 구축하는 방안을 모색할 필요가 있다”고 주장했다.

이어 그는 “리스크 관리 표준과 함께 이를 이용해 관리될 필요가 있는 리스크(예를 들어 NIPP의 사이버 공격 또는 테러)를 파악해야 한다”면서 “이를 리스크 관리 체계에 포함시키는 방안도 모색해야 한다”고 제언했다.