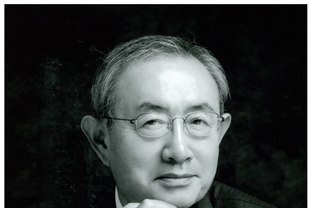

최옥찬 심리상담사ㅣ삶에서 스트레스가 적당하면 긍정적으로 작동한다. 가령, 성취하고 싶은 일에 스트레스를 느끼면서도 더 잘하려고 하는 경우이다. 그러나 작은 스트레스라도 오랜 기간 지속되면 마치 큰 스트레스를 경험한 것처럼 매우 부정적인 영향을 미친다. 사람들이 우울과 불안으로 일상을 제대로 살지 못하고 무기력한 태도를 보이기도 한다.

2년이 넘는 코로나의 답답함과 사회경제적 상황이 좋지 않다 보니 MZ들의 MZ(Mind Zone)이 무기력한 상태이다. 삶을 살다 보면 미쳐버리고 돌아버릴 것 같고 아무 것도 못할 때가 있다. 삶의 목표가 있고 열심히 사는 사람들일수록 자신이 원하는 대로 일이 잘 안 될 때 느끼는 기분이다. 그런데 그러한 기분이 자신의 삶을 배드(bad) 하고 크레이지(crazy) 하게 내버려 두어서는 절대 안 된다.

스트레스 관리는 운동이 최선이다. 거창한 운동을 말하는 것이 아니다. 그냥 가벼운 복장으로 행운의 숫자인 7km 정도만 파워풀하게 매일 걸어라. 그것으로 충분하다. 그리고 즐거움을 느끼는 활동으로 심리적 여유를 만들자. 그래서 나도 최근 종영한 tvN 드라마 ‘배드 앤 크레이지’를 정주행 했다. 심리상담사이다 보니 드라마 소재가 눈길을 끌어서 봤다. 제작사에 따르면 ‘배드 앤 크레이지’는 유능하지만 '나쁜 놈' 수열(이동욱 역)이 정의로운 '미친놈' K(위하준 역)을 만나 겪게 되는 인성회복 히어로 드라마다.

좀 더 들어다 보면 다중인격장애를 소재로 한 드라마이다. 요즘 용어로는 ‘해리성정체장애’라고 하는데 아무래도 다중인격이라는 용어가 귀에 쏙 박히고 이해하기 쉬울 것 같다. 다중인격장애는 영화나 드라마 소재로 종종 사용될 정도로 신기한 이야기 소재이다. 한 사람 안에 서로 다른 인격들이 있고 그 인격들이 나타나서 활동한다는 스토리가 주는 긴장감과 몰입감이 있다.

실제로 해리성정체장애는 희소한 정신적 질환이다. 심리상담사로서도 영화나 이상심리학 책에서 접하기만 했지 실제 상담 장면에서는 만나본 적이 없다. 누군가 해리성정체장애를 않고 있다면 매우 고통스러운 삶을 살았고 살아가고 있을 것이다. 실제 조현병 등 정신적 질환을 앓고 있는 사람들과 가족들의 삶은 매우 고통스럽다.

해리성정체장애는 ‘배드 앤 크레이지’의 류수열(이동욱 역)처럼 아동기에 매우 큰 트라우마 사건 경험으로 인한 경우에 발병한다. 아동기에 재난적인 트라우마 사건에서 심리적으로 생존하기 위한 방어기제로 다른 인격을 만들어낸다고 본다. 그 덕분에 류수열처럼 트라우마 사건을 전혀 기억하지 못하는 상태로 살아갈 수도 있다. 그래서 인격이 분리되어 기억하지 못한다는 해리성이라는 용어를 쓴다.

코로나로 사회경제가 암울한 분위기이다. 전 세계적인 트라우마 상황이다. 대부분의 사람들이 코로나 바이러스 감염에 대한 불안을 견디며 살아가고 있다. 일상이 스트레스이다. 모든 사람들이 사회경제적 역경을 겪고 있다. 그러다보니 상담 장면에서 만나는 MZ들이 더욱 안타까울 때가 많다. 활발하게 직업 활동을 할 시기에 힘을 내지 못하고 움츠러들고 있어서이다. 분명한 사실은 MZ들이 살아온 날보다는 살아갈 날이 훨씬 많이 남았다. 그럼에도 아직 미지수인 자신의 인생에 대해 회색빛 암울한 답을 내버린 경우가 많다. ‘배드 앤 크레이지’를 보면서 언제 외웠는지 기억도 잘 안 나는 영단어가 떠올랐다. 'crazy for~' 이다. 이 말은 ‘~ 열광하는’ 으로 해석한다. 내 삶에 진정으로 미치고 열광하는 마음의 힘이 필요한 시기이다.

융 심리학에서는 사람들이 페르소나를 쓰고 사회적 활동을 한다고 한다. 사회적 관계와 직업 활동에서는 적절한 페르소나가 필요하고 도움이 된다. 그런데 요즘 같이 사회경제적으로 역경인 시기가 누군가에게는 적절한 페르소나를 쓰기 어려운 상황일 수 있다.

그러나 단언컨대 ‘당연히 ~해야 한다’는 페르소나를 쓰지 못해서 고통을 받을 필요는 없다. 페르소나는 필요하지만 진정한 자기는 아니라고 하니까 말이다. 페르소나는 가정이나 사회에서 ‘당연히 ~해야 한다’라는 당위적인 이야기를 자기 것으로 받아들이면서 만들어지는 것이다. 그래서 ‘공부 열심히 해야 한다’, ‘좋은 직장에 취업해야 한다’. ‘돈 많이 벌어야 한다’, ‘결혼해야 한다’ 등 수많은 당위적인 생각을 자기 것으로 믿고 페르소나를 만든다. 그리고 이걸 못해냈다고 해서 진정한 나다움을 발견하지 못하는 것은 아니다.

융은 페르소나를 벗고 진정한 자기를 찾으라고 한다. 그런데 MZ들은 페르소나를 못 써서 고통스러워한다. 그러니 당위적인 생각들에 맞춰 살면서 페르소나를 쓰려고 너무 애쓰지 말자. 융 심리학에서 이야기하는 것들이 우리 자신과 우리의 삶을 이해하는데 적절한 것이 많다.

그렇다면 코로나 상황으로 인해 적절한 페르소나를 못 써서 고통스럽다면 잠시 생각해보자. 누가 부여한 당위적인 생각으로 인해서 자신이 고통스러운지를 말이다. 그리고 ‘배드 앤 크레이지’에서 사회의 성공만 바라던 류수열이 자신의 내면에 있는 열정적인 K를 마주한 것처럼 자신의 내면을 들여다보자.

융 심리학에서는 ‘자기’라는 용어로 이야기하는데 진정한 ‘나’다움을 찾는 것이다. 살아오면서 당연시한 가치관에 눌려 살지 말고 진정한 나다움을 위한 자신 안의 K와 조우하는 지혜가 필요하다. 상황에 눌려서 중독적인 활동(술, 도박, 성, 게임 등)에 Crazy 하지 말고 ‘Crazy for my life’ 하자. 그러면 내 안에 숨겨져 있던 K와 같은 삶의 열정과 동기가 일어날 것이다. 그리고 우울과 불안이 느껴지더라도 마음에 오래 머물지 않게 지나가게 하는 정서 관리 능력을 기르자.